2025.03.26

育児同様に介護休暇・休業を利用して直接介護する

2025.03.26

以前、「絶対にやってはいけない介護【前編】」で、

・その1:見守り・介護をきっかけとした同居

・その2:日常的に家族が直接介護に関わる

・その3;テレワークを活用した仕事と介護の両立

「絶対にやってはいけない介護【後編】」で、

・その4:育児同様に介護休暇・休業を利用して介護する

・その5:きょうだいで分担して介護費用負担

というコラムをお届けしました。

前回のコラムに続いて、2025年4月の「育児・介護休業法」の改定を機に、

<その4>の「育児同様に介護休暇・休業を利用して直接介護する」

の内容をさらに掘り下げてお伝えします。

●「育児と介護」が同じ法律の中に定められているが…

令和6年5月に、「育児・介護休業法及び次世代育成支援対策維新法」が改正されました。男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにと考えられた支援対策です。文字通り「育児と介護」が同じ法律の中に定められていることから、介護も育児と同様に休暇・休業を利用できるものと間違った理解をされている方も多いようです。特に育児を経験された方は、育児休業を介護休業と同じイメージで捉えていることがありますが、「なぜ育児と同様に介護休暇・休業を利用して直接介護をすることがいけないのか」を理解されている方は少ないと考えています。

●育児と介護の違い

法律の改正として「男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための処置の拡充、育児休業の取得状況の公表義務の対策拡大や次世代育成支援対策の推進・強化、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等の処置を講ずる」とあります。

1991年に制定されてから何度も改正が行われてきた背景には、介護を理由とする離職者の増加や、男性の育休取得率の低さなどの問題があります。介護休業を取得できたとしても離職率が増加傾向にある大きな要因として、介護が始まった時から「直接介護に関わるため」に介護休暇・休業をとることにあります。

そもそも「育児」と「介護」には、大きく異なる点があります。「育児」は子どもの出来ることが増えていき、時間の経過と共に支援の負担が軽くなっていきますが、反対に「介護」は親の出来なくなることが増えていき、支援する側の負担も増すばかりです。そしてそれがいつまで続くのか先を見通すことがとても難しいのです。また育児休業は子どもが2歳になるまでの間、最大2年間取得できるのに対して、介護休業は通算93日となっています。

●介護休暇・休業をどう活用するのか

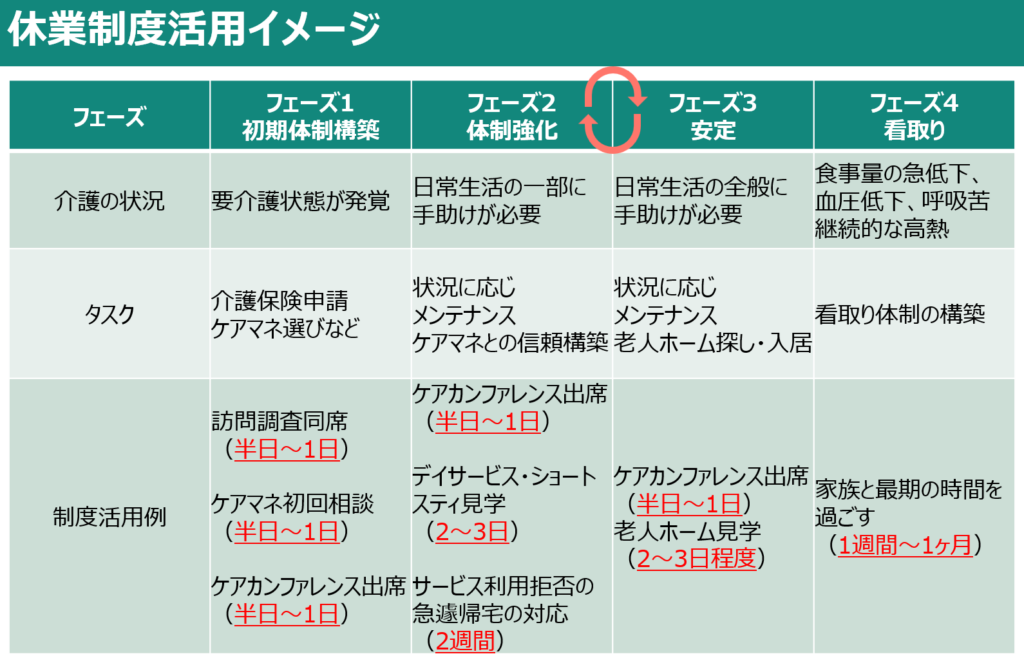

上記の図は、当法人が作成した「介護休業制度の活用イメージ」です。介護の状況をフェーズ1からフェーズ4まで分類し、そのタスクと休業制度をどのように利用するのかを表しました。実際に、介護休業をフェーズ1の「要介護状態が発覚」したところで使い切ってしまい、「とても仕事と介護の両立が出来ない」と断念し離職される方がとても多いです。それは、サポートを受ける側にとっても決して「いい介護」にはなりません。家族だけで抱え込むのではなく、介護サービスなどを利用しながら心に余裕をもって、フェーズ4の最期の看取りの時まで、家族関係が良好でいられることが1番大切なのではないかと考えています。

介護は思い通りに進むことはなく、先の目処を立てることも出来ません。仕事と介護を両立させるための一つの手段として、介護休暇・休業制度を上手に利用することが大切です。

●「テレワーク」や「育児・介護休業法」を上手に活用する方法もわかる新刊

2025年3月に編集の山中浩之さんと共著で『上司に「介護始めます」と言えますか? 信じて働ける会社がわかる』(日経BP)が発売されます。

同著では、「育児・介護休業法」の4月に改正の機に、会社の覚悟とホンネは介護支援から見えてくるとして、日立製作所など先進企業の事例から社員ロイヤリティを上げる支援制度の作り方を紹介しています。さらに、テレワークや「育児・介護休業法」を上手に活用して、仕事と介護を両立するためのコツについても事例なとどともに触れています。